Abel Pena*

Em geral, as palavras de origem grega são poderosas e soam bem aos nossos ouvidos. Mas também são traiçoeiras. Epidemia e pandemia são duas delas. Ambos os termos têm um étimo comum, «demos», povo. Mas enquanto uma epidemia consiste na propagação de uma doença contagiosa numa região ou território limitado, pandemia (pan+demos), abrange um povo inteiro à escala global. A sua longa e triste história, tão longa e trágica como a história dos povos e das civilizações, não deixa boas recordações na memória dos homens.

No entanto, o interesse actual por este fenómenos disparou à velocidade internáutica. Nunca como hoje se produziram tantos ensaios e estudos sobre epidemias, nunca a literatura atraiu o imaginário de tantos leitores a ponto de podermos falar de uma mitologia das pestes, uns levados pela necessidade científica, outros movidos por aquele sentimento mórbido da «natureza zangada», outros ainda pelo medo que se instalou à escala planetária. O covid-19 tem resistido ferozmente às investidas medico-científicas mais sofisticadas, mas sempre podemos recorrer ao discurso metafórico como cura profilática ou seja como tratamento literário. Ora o uso da metáfora não se aplica apenas à doença do vírus, pois, como escreve Pedro Mexia cintando Susan Sontag, a «A doença como Metáfora» aplica-se ao capitalismo, ao ateísmo, ao consumismo, à economia, à cultura, à indústria (Expresso, Revista, 28/03/2020).

Ainda há pouco dias, Paul Krugman, um guru da economia, utilizava a metáfora da economia para amenizar a severidade da recessão que se avizinha. Quando se usa a metáfora para isto e para aquilo é porque a situação é grave ou porque sucumbimos ao fatalismo. Sobre a doença e o seu tratamento como metáfora literária podíamos invocar obras tão díspares como O idiota de Fiodor Dostoiewsky, A montanha mágica de Thomas Mann ou A peste de Albert Camus. Porém, revisitando o Ensaio sobre a cegueira de José Saramago, a questão pode equacionar-se nestes termos: uma comunidade, uma cidade, um país, um continente, todo o planeta foi repentinamente invadido por uma peste que contagia todos os cidadãos independentemente da sua idade, raça, ideologia ou condição social. Não há grupo de risco, todos vão caindo contagiados por um desconhecido paciente zero. Então decreta-se o confinamento, o estigma e a maldição instalam-se no coração do mundo e todos os medos vêm ao de cima.

Por que morrem as civilizações?

Será o medo que move a humanidade, como escreveu Jean Delumeau em La peur en occident, 1978? Mas que medo? O medo da culpa, da maldição sagrada como entre os antigos clássicos? O medo de que as civilizações se afundem e desapareçam, como escreveu Eric Cline em 1177 B:C.: The Year Civilization Collapsed (2014)? O arqueólogo americano, professor no Columbian College of Arts & Sciences de Washington, descreve como há mais de 3500 anos a.C., o Mediterrâneo oriental era uma região próspera, espaço de intensas trocas comerciais, marítimas e terrestres. Mas por volta de 1250 tudo ruiu. Mas vamos por partes. O título do livro é bombástico e não escapou à crítica literária. Cline defende-se das críticas, mas ignora a teoria das catástrofes de René Thom, segundo a qual ordem do mundo se constrói através de processos morfogenéticos inspirados no e pelo equilíbrio. Equivalente ao verbo latino revoluere, catastrophê é um termo associado à tragédia, cujo sentido implica um movimento de «reviravolta» ou de retorno sobre si mesmo. Não sendo, pois, um fim em si mesmo, mas um episódio necessário à regeneração, este processo é comum a muitas culturas e civilizações. Eric Cline estabelece o ano fatal em que as civilizações da chamada idade do bronze foram destruídas por uma série de cataclismos consecutivos: 1177 a.C. Nada que o mundo não soubesse já, mas o catastrofismo vende mais e melhor.

Vamos por partes. O mundo antigo está repleto de catástrofes, umas causadas pela natureza, outras por factores humanos, outras ainda pelos deuses. A mitologia tenta explicar que o que os deuses dão os deuses o tiram nem que seja à custa de sacrifícios humanos. A civilização Micénica na Grécia antiga é uma das civilizações mais brilhantes da idade do bronze. Povo de guerreiros e conquistadores gregos como Aquiles ou Ulisses, os Micénicos tomaram e arrasaram Tróia, uma cidade Hitita da Anatólia (hoje Turquia), após dez anos de cerco. Os feitos desses heróis foram imortalizados por Homero na Ilíada. Na cultura visual da antiguidade, a arte e a literatura costumam mostrar sobretudo heróis, guerreiros ou jovens atletas belos e de perfeita saúde.

A aspiração à saúde era um desejo fundamental numa sociedade onde a taxa de mortalidade era muita elevada. Certas divindades eram chamadas a preservar esse bem, a primeira delas é Apolo e seu filho Asclépio. Ora Homero é o primeiro testemunho poético do ocidente a falar de uma epidemia que dizimou homens e animais durante o cerco de Tróia. Essa peste, cujo nome científico é epizootia – como diriam hoje os epidemiologistas – ataca tudo o que vive sobre a terra. Sabemos pelo poeta épico que esse flagelo terrível foi lançado pelo deus Apolo, devido a ofensas de natureza sagrada. Mas se Apolo lançou a doença também trouxe a cura. Apolo surge, assim, desde os primórdios da civilização ocidental como o deus do arco e da lira, o deus ekbolos (que acerta ao longe) e o deus alexikakos (que afasta o mal). Mais tarde, por volta de 1250, toda civilização micénica desaparece, incluindo a escrita, vítima de guerras intestinas, pestes, desastres naturais e de povos invasores que chegaram à Grécia munidos de armas mais poderosas. Aos Micénicos podem juntar-se outros tantos povos e civilizações desaparecidas do Mediterrâneo (Minoicos, Etruscos, Fenícios, Lígures…), cujo legado cultural e civilizacional, no entanto, subsiste até aos nossos dias na Europa, no Médio Oriente ou na África do Norte.

Ainda no domínio da literatura, as epidemias serviram de inspiração aos poetas trágicos do século V ateniense. Sófocles compôs uma tragédia chamada Filoctetes. Convocado para a guerra de Tróia, Filoctetes desembarca numa ilha onde é mordido por uma serpente guardiã de um templo sagrado. O veneno da serpente rapidamente transforma o corpo do herói numa chaga imensa. Para evitar a infeção e o contágio os seus companheiros abandonam-no na ilha deserta. Filoctetes fica para história como o modelo do herói abandonado, doente e sacrificado pela sociedade ou pelo Estado. A serpente que morde Filoctetes não é senão uma representação das forças do mal que emanam de forças ctónicas primordiais geralmente representadas por répteis. Édipo é outra personagem bem conhecida de todos. Sobre ele compôs Sófocles Rei Édipo, uma das mais conhecidas tragédias clássicas. A tragédia passa-se na cidade de Tebas tradicionalmente rival de Atenas. Tebas é assolada por uma peste que inverte a ordem natural das coisas e que ninguém sabe explicar: as estações do ano mudam, as mulheres dão à luz pequenos monstros, as fontes secam, a peste contagia de forma implacável os habitantes da cidade. É regresso ao caos. Porquê? Quem é o culpado? Procura-se um bode expiatório e enviam-se mensageiros reais a consultar o oráculo de Apolo em Delfos. Édipo, o jovem rei de Tebas, vencedor da esfinge, casado com Jocasta e pai de quatro filhos – todos eles figuras trágicas – proclama um édito real: procura-se vivo ou morto o culpado. Como é possível uma peste na sua cidade, fundada outrora pelo fenício Cadmo, irmão de Europa? E dá ele próprio início a uma detalhada e metódica investigação policial, no fim da qual descobre que o culpado da peste é…ele, Édipo. Segue-se o suicídio da rainha, a cegueira de Édipo como mutilação e o exílio voluntário como último acto redentor da cidade. Na interpretação de Saramago, a cegueira do Édipo de Sófocles não é consequência da peste, é a peste que é consequência da cegueira, ou antes a peste é a cegueira, a ignorância é a própria peste, a peste da cegueira. Mas se a cegueira gera ignorância, não pode gerar também sabedoria?

A peste de Atenas

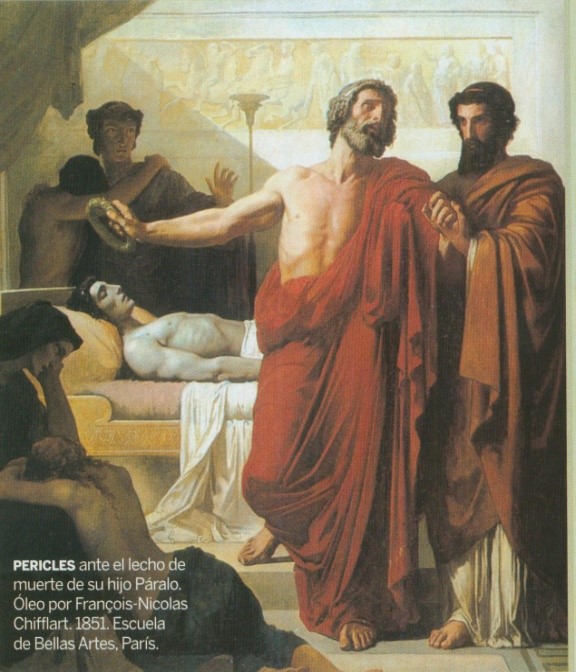

Voltando à história. As pestes e as doenças contagiosas eram frequentes na Grécia antiga, em Atenas e nas principais cidades gregas. A guerra do Peloponeso entre Atenas e Esparta foi um conflito sem tréguas que durou trinta anos (431-404 a.C.) e que culminou na rendição de Atenas. O ponto mais trágico da guerra foi a terrível peste causada pelo cerco impiedoso de Esparta, uma epidemia que vitimou Péricles, toda a sua família e dizimou um quarto da população: a febre tifoide. Atenas contava na época de Péricles com cerca de trinta mil cidadãos, não incluindo mulheres e crianças, escravos e metecos. Tucídides, o maior historiador grego contemporâneo de Péricles, conta sem metáforas piedosas a história do conflito e dos sintomas do tremendo flagelo que fez cair a polis e a democracia ateniense. Atenas nunca mais se recompôs do desastre. Mas aprendeu a lição. De futuro, edifícios públicos, nomeadamente templos, espaços lúdicos e teatros destinados às representações dramáticas seriam construídos em lugares elevados nos arredores da cidade e obedeceriam a medidas sanitárias rigorosas a fim de se evitarem doenças contagiosas, salienta Vitrúvio no seu Tratado de arquitectura.

As epidemias de Roma

Avançando na história, várias foram as pestes que assolaram Roma. Contam-se pelo menos três epidemias das quais há registos epigráficos, literários e arqueológicos: a peste de Antonino, a peste de Cipriano (251-268) e a peste bubónica ou peste de Justiniano, já no final da antiguidade (542). Por ser uma das mais mortíferas e melhor documentadas referir-me-ei brevemente à peste de Antonino Pio (138-161 d.C.). A dinastia dos Antoninos (Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marco Aurélio e Cómodo), coincide com o apogeu do império romano. Roma vivia numa doce prosperidade. As riquezas que alimentavam o estado e a sociedade vinham do Oriente. Os artigos de luxo custavam caro e chegavam a Roma através de territórios hostis, dominados pelos Partos. Desse mesmo Oriente chegou também um terrível flagelo: a peste trazida pelo exército que se propaga rapidamente pela Itália. Dos cerca de 65 milhões de habitantes do império, estima-se que entre 10 a 35% da população tenha sido dizimada por uma epidemia, provavelmente a varíola. Vários intelectuais deixaram impressas as suas reflexões sobre as repercussões demográficas da peste. O historiador grego, Díon Cássio, (Hist.rom. 72.4) menciona uma ´pestis, isto é uma doença contagiosa, que deflagrou em Roma durante a dinastia dos Antoninos e se prolongou até 190, fazendo cerca de 2000 mortos por dia. Entre aqueles que estiveram na frente do combate à doença figura Galeno, o mais célebre médico da antiguidade depois Hipócrates. Galeno, médico dos gladiadores de Pérgamo, médico de guerra e médico pessoal de Marco Aurélio e dos seus sucessores, escreveu um tratado médico, hoje perdido, sobre a epidemia que assolou o Império romano e o levou ao declínio. Mas o declínio de Roma é a queda e o fim de uma civilização? Quantas vezes Roma foi tomada por outros povos a quem habitualmente chamamos ‘bárbaros’? Porém, olhando para a história contata-se que tanto a Oriente como a Ocidente as civilizações antigas resistem e tardam a desaparecer.

*Abel do Nascimento Pena é Professor Jubillado da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e Dirigente Associativo.